「税理士いらずチャンネル」(登録者数 4,810人)よりご紹介します。

電子取引、つまりメールに添付されて送られてきた請求書や領収証は、パソコンやクラウド上で保存。

これが令和4年1月1日より義務化されました。一体どのように保存すればいいのでしょうか。

ただ保管するだけではNG

データ保存の義務化といいますが「普通にパソコンに保存してるよ」という人も多いのではないでしょうか?

実は、PCに保存するだけでは要件を満たさず、青色申告が取り消される可能性があります。

動画ではその防止策について、詳しく解説していますよ。

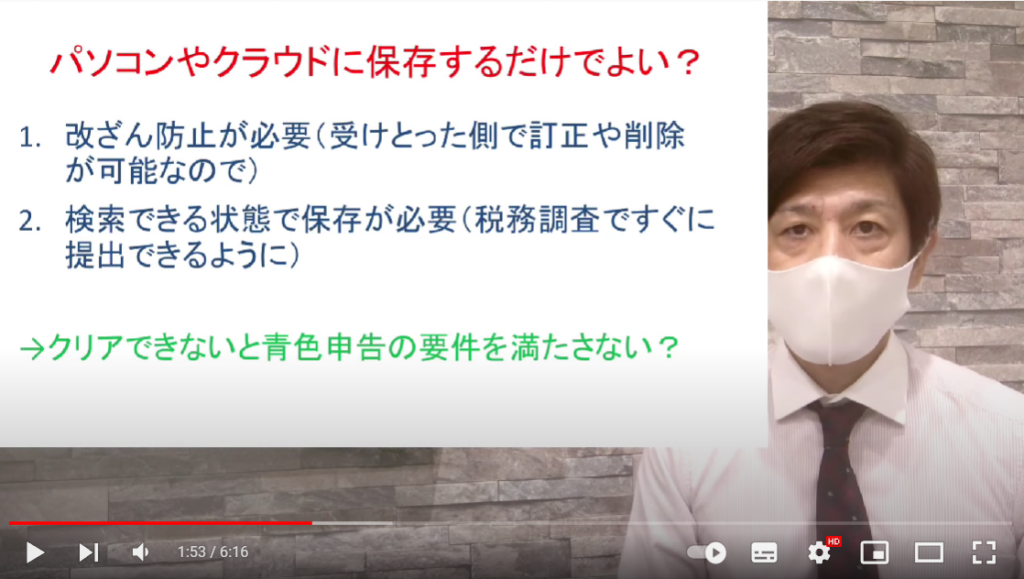

保存の条件

保存の条件は、大きく分けて2つです。

- データの改ざん防止策をする

- データを検索できるように保存する

それぞれ詳しく説明していきます。

今後相手先から送られてきたデータを保存する方法で、PDFやスクリーンショットを利用される人が多いと思います。

しかし、PDFデータは簡単に上書き修正できてしまうので、改ざんをしていないと証明する必要があるのです。

国税庁が出している改ざん防止策は4つ。何かの方法を選んで、改ざんしていないことを証明できればいいようです。

その方法は以下の4つです。

- データ送付前に「タイムスタンプ」を取引先に押してもらう

- 届いたデータに自分で「タイムスタンプ」を押す

- データの訂正・削除を行なって際に記録が残るシステムを導入する

- 国税庁から提出されている「事務処理規定」に従う

4つのいずれかの対策を打てば問題はないようです。

それぞれどのような方法なのか、動画で詳しく説明されています。

自分にあった改ざん防止方法を選ぶことができるので、ぜひ、動画を視聴してみてはいかがでしょうか。

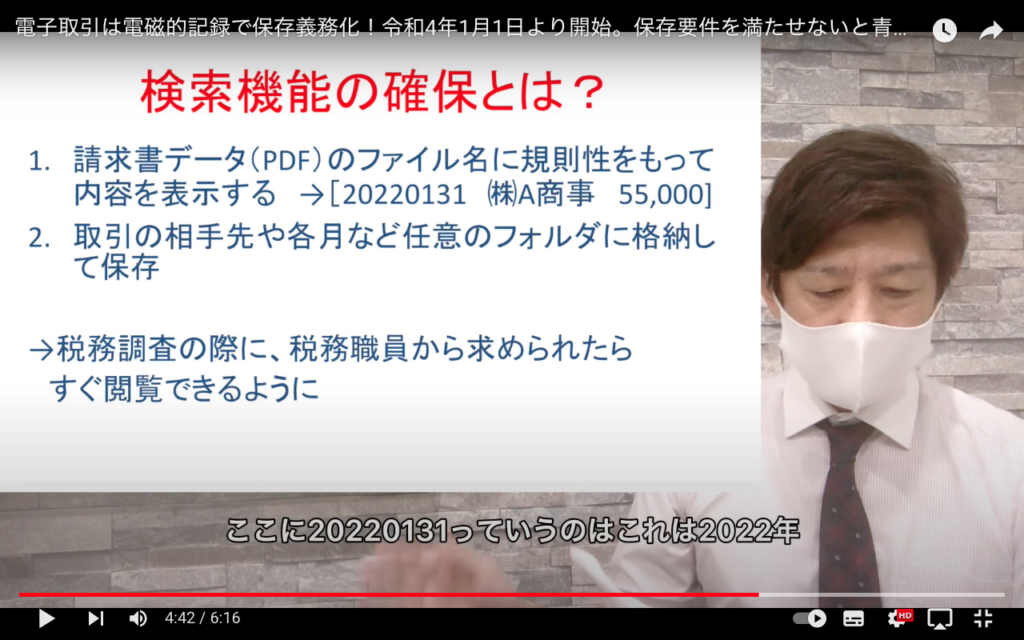

検索できる保存方法とは?

もう一つが「検索機能」をつけるという方法、つまり、データに規則性を持って保存すること。

例えば、保存名に「取引日・取引先・金額」を記載し、取引先ごとにフォルダ化、さらに各月のフォルダで管理するという方法です。

税務調査が入った時に、すぐにデータを検索できるようにしておくことが義務付けられています。

これら2つの方法を守っていないと青色申告が取り消される可能性もでできます。

メールでの請求書→ファイル名の変更・保存場所をまとめること。

経費で購入した領収書もダウンロードするかスクリーンショットで画像保管し、ファイル名の変更・保存場所をまとめることです。

動画内では、とてもわかりやすく説明されているので、一度チェックするとよくわかりますよ。