「徳島相続相談プラザ」(登録者数49人)よりご紹介します。

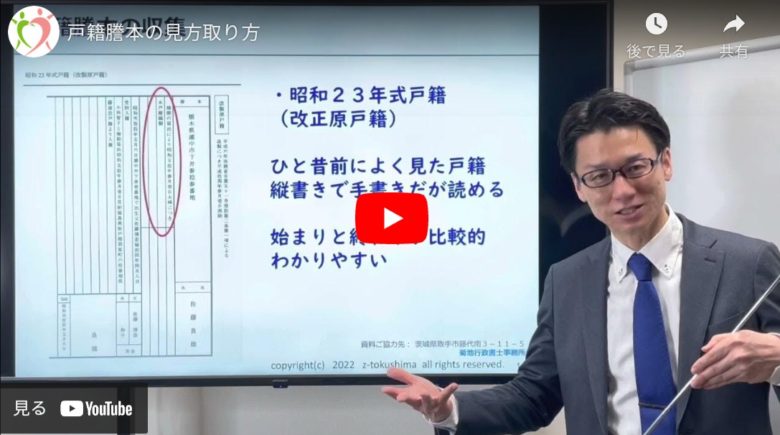

今回は「戸籍謄本の見方取り方」という動画のご紹介です。

この動画を視聴することで、戸籍謄本の見方と取り方について理解することができます。

動画の特徴

こちらの動画では、戸籍謄本の見方と取り方に焦点を当てて解説をされています。

戸籍謄本は相続手続きを行う上で必要不可欠な大切な書類です。

相続の手続きをするために銀行へ行くと、銀行側から戸籍謄本の提出を求められます。

続いて動画の特徴をご紹介します。

- 戸籍謄本について詳しくない方にも理解しやすい構成

- スクリーンに詳細を映しながら解説

- 具体例を交えた解説で内容をイメージしやすい

こちらの動画を確認して、相続の手続きで必要不可欠な戸籍謄本の見方と取り方についてしっかり学んでいきましょう。

戸籍謄本の種類について

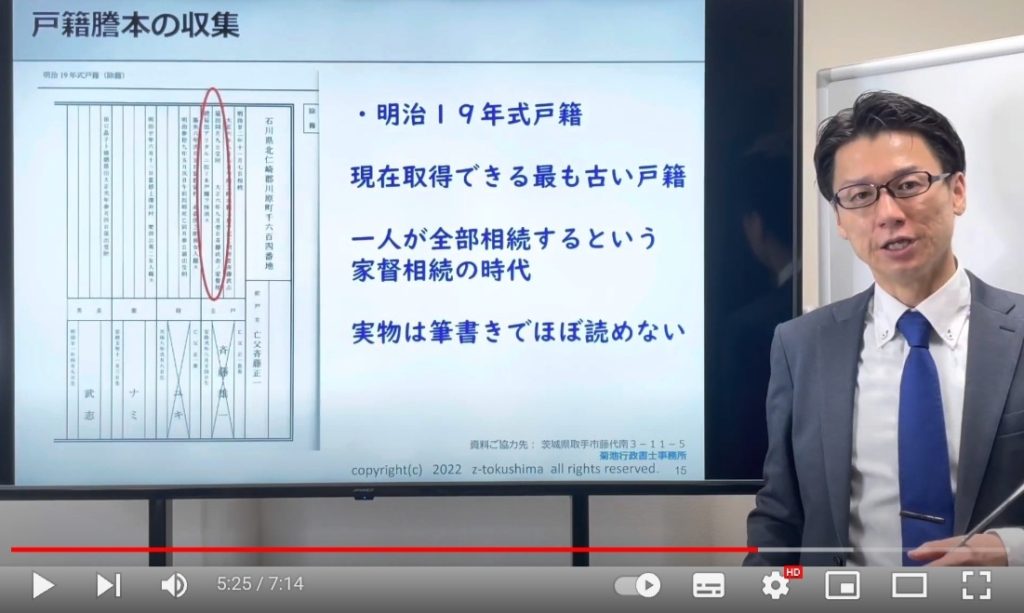

尾崎さんは動画内で、年式が異なる3つの戸籍謄本について解説されています。

- 平成6年式戸籍

- 昭和23年式戸籍

- 明治19年式戸籍

上記の年式の異なる3つの戸籍謄本のうち2つをご紹介しますので、残りの1つはぜひ動画を視聴し内容を確認してみてくださいね。

なお戸籍謄本の見方のポイントである各戸籍謄本の開始日と終了日については、スクリーンを使ってわかりやすく解説されています。

こちらについては、実際に動画をご覧になって、ご確認くださいませ。

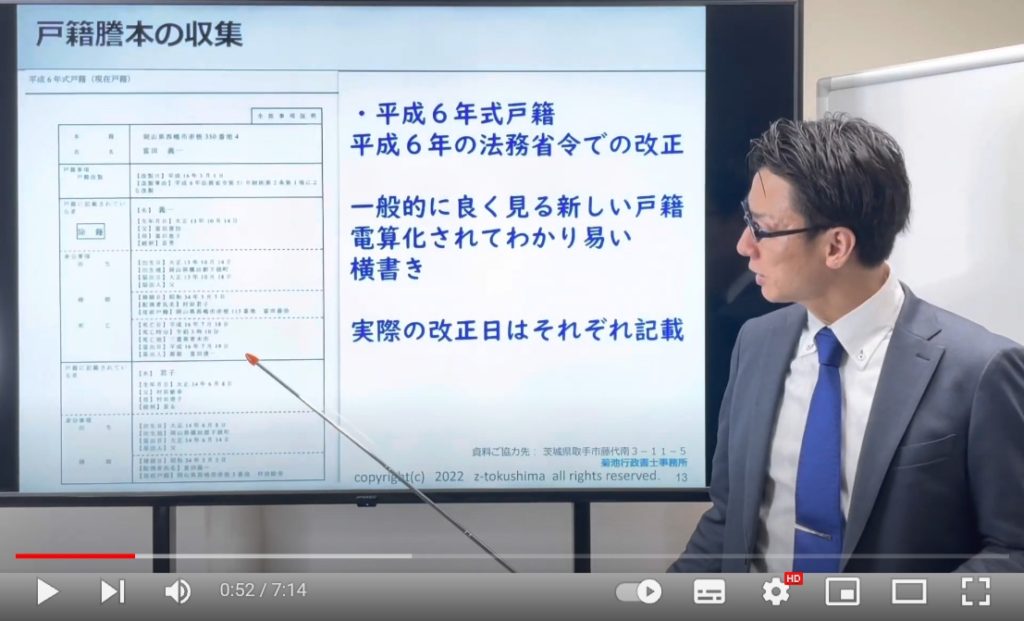

平成6年式戸籍

平成6年式戸籍は、平成6年の改正によりできた戸籍謄本です。

一般的によく見られる新しい形式の戸籍謄本となり、横書きで電算化されているので、とても読みやすくなっています。

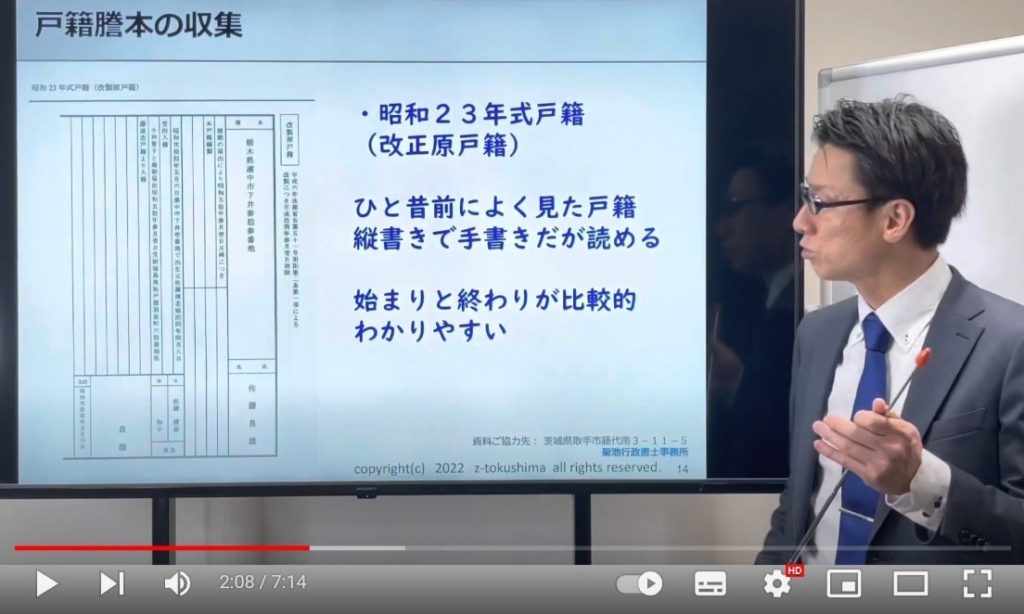

昭和23年式戸籍

昭和23年式戸籍は戦後にできた、改正元戸籍(かいせいげんこせき)と呼ばれる戸籍です。

この戸籍の特徴として、縦書きの書式で手書きで書かれていて、開始日と終了日がわかりやすい形式になっています。

戸籍謄本を集めることが大変なことも

戸籍謄本は行政単位で管理されています。

つまり引越しなどで本籍地が変わるたびに、戸籍謄本を管理する行政が変わるということです。

じゃあ、引越しとかで日本各地いろいろな所に住んでいた人は、戸籍謄本の取り寄せが大変ってことよね。

確かに本籍地が何回も変わっていると、戸籍謄本の取り寄せは大変になります。

動画後半でこのような大変なケースについて、尾崎さんが解決策を提案されていますのでぜひ参考になさってみてくださいね。

ポイントを押さえて、戸籍謄本の取り寄せを

今回は「戸籍謄本の見方取り方」の動画を紹介しました。

動画では、戸籍謄本の見方や取り方、戸籍謄本の取り寄せが大変な場合の解決策について紹介されています。

今回の動画が気に入った方は、ぜひチャンネル登録をして、戸籍謄本の見方や取り方について理解を深めていってくださいね。

なぜ銀行側から戸籍謄本の提出を求められるかと言うと、相続人が誰かということを確定しなければならないからですね。