「やりすぎ節税チャンネル【税理士社長】」(登録者数7.44万人)よりご紹介します。

相続税の節税対策は本も多くあり個人で対策できると思いがちですが、実は節税になっていないことも多いそうです。

この動画では、税理士社長が元国税専門官の書いた本を元に裏技があるのかについて解説してくれます。

本の紹介

今回の動画は、元国税専門官の著者が書いた本を元に、相続税の節税について解説されています。

最初にタックスヘイブンによる節税方法が出てきますが結論から言えば、今は同じ方法が使えない状況です。

CRSが法的に整備され海外に財産を移すことが難しくなったと言われていますが、どのような仕組みなのか丁寧に説明があります。

2つ目の一般社団節税も今は節税ができない状況となっているそうです。

一般社団法人とは法律のもと非営利団体となり、利益は団体の活動目的に使われる必要がありますよ。

このように新しくできた法律により取り締まりも厳しくなり、昔使うことができていた節税方法も使えないことが多くなっています。

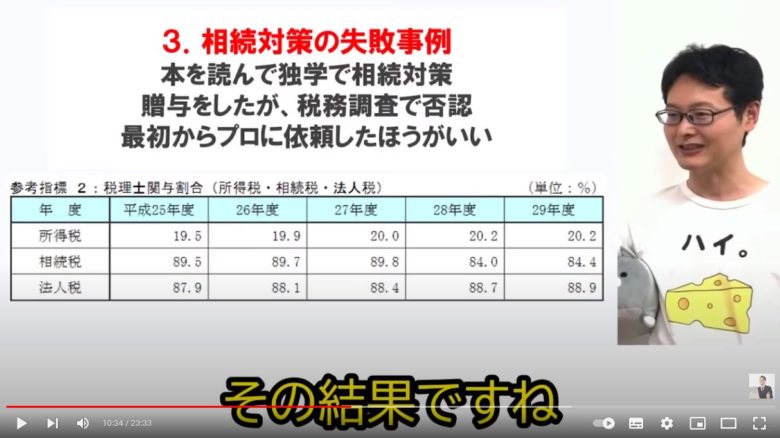

節税の失敗事例

本やインターネットの情報により個人でも節税対策ができると思ってしまいますが、対策になっていない場合も多々あるそうです。

税理士社長の元に相談に来られた方が独学で節税対策をしたものの、節税ではなかった事例の説明もあり必見ですよ。

きちんと調べていても、法律の改正により適用されない場合があるんですね。

節税対策にはなったとしても、いざ相続人が亡くなった後、相続関係者がもめる場合もあり、上手くいかないこともあるようです。

相続したものに対する価値観が違っていると揉めてしまうので怖いですね。

形式的な対応をとる節税対策では、税務調査が入ったときに事実と異なる点が指摘され適用されないこともあります。

節税対策をとると決めた段階で税理士などのプロに相談することが、1番確実な方法のようでした。

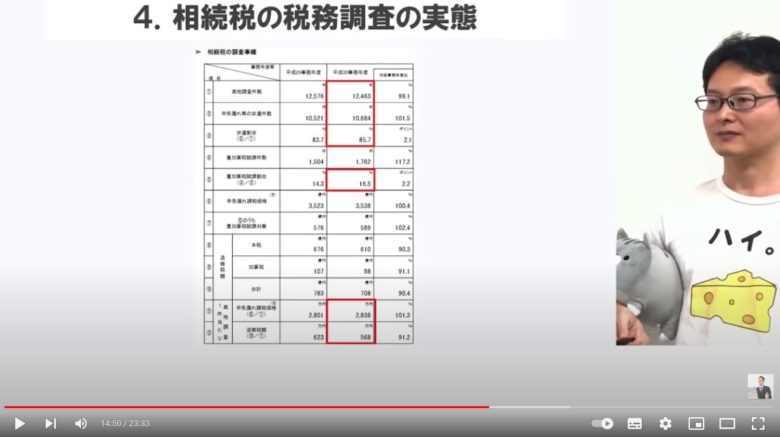

税務調査の実態

税務調査の実地調査件数を表から読み取ることができ、調査により9割の漏れが発見されています。

100人のうち16人が脱税している割合になり、ペナルティによる税金支払いが発生しているそうです。

調査がくる場合は、何かしらの申告漏れがあった場合なんですね。

財産漏れの内訳をみると現金預金の割合が多く、タンス預金や直前のATMの現金引き出しについても調査が入り見つかるそうです。

その他の事例についても具体例をあげて説明があり、気を付けなければいけないポイントとなっています。

生前の収入は全て税務署で把握されており、正しい申告が必要となりますよ。

本を読み個人で節税対策をする場合は、書かれている内容の背景を読み取り判断することが大切ですね。

面白くお得情報満載

このチャンネルでは、税理士社長が身近な税金だけではなく、あらゆるお役立ち情報を楽しく解説しています。

ぜひチャンネル登録して、お役立ち情報を生活に取り入れてくださいね。

大村大次郎 『相続税を支払う奴はバカ! 本当の金持ちは税金など払わない』